Ежегодно мир собирается под зонтиком ООН, чтобы поговорить о климате. Многочисленные делегации прилетают на Конференцию по изменению климата, известную как COP – Conference of the Parties – со всех континентов. В павильонах сияют неоновые лозунги "Green Future" и "Net Zero by 2050", звучат выступления о солидарности, инновациях, новых целях. Но за закрытыми дверями начинается совсем другая история, полная политической торговли, страхов и неудобных компромиссов.

ЭкоПолитика решила посмотреть, насколько успешно мировые государства реализуют главную цель Парижского климатического соглашения и придерживаются взятых на себя обязательств. Мы проанализировали, какие факторы влияют на принятие решений внутри стран и на международной арене, а также какие причины мешают эффективно сдерживать глобальное потепление.

Многообещающее начало

12 декабря исполнится 10 лет с момента принятия Парижского климатического соглашения на Конференции ООН по изменению климата (COP21) во Франции. Его называют знаковым документом, поскольку впервые в истории юридически обязательное соглашение объединило абсолютное большинство – 195 стран мира – для борьбы с изменением климата и адаптации к его последствиям. Все эти государства обязались сократить выбросы парниковых газов, чтобы совместными усилиями не допустить потепления климата более чем на 2°C к концу столетия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Предполагалось, что Парижское климатическое соглашение придет на смену Киотскому протоколу. Но в отличие от него, обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу взяли на себя все государства, вне зависимости от уровня их экономического развития.

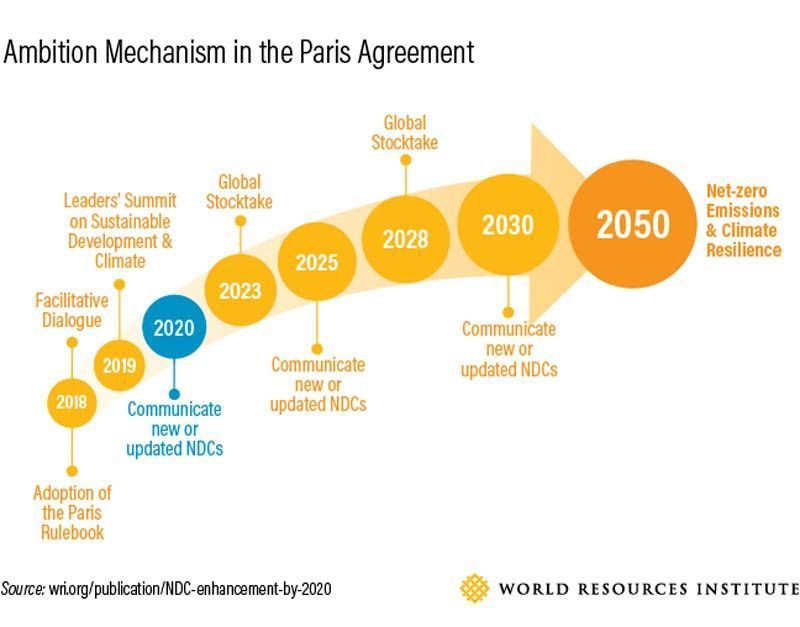

Согласно Парижскому соглашению, каждые 5 лет, начиная с 2020 года, страны-участницы должны подавать свои национальные планы действий относительно климата. Они известны как Национально определяемые вклады (НОВ). Каждый раз эти планы должны становиться все более амбициозными по сравнению с предыдущей версией. Однако каждая из стран самостоятельно определяет свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Когда экономика побеждает экологию

Задекларировать цель "За все хорошее, против всего плохого" просто, но когда стало ясно, что реализация Парижского соглашения требует значительных экономических и социальных преобразований, оказалось, что многие к этому не готовы.

Первый серьезный удар произошел, когда в 2020 году из соглашения вышла первая страна, да еще какая – Соединенные Штаты Америки. Президент США Дональд Трамп, который принял это решение, заявил, что считает "несправедливыми экономические ограничения, которые оно [соглашение – ред.] накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков". Он отметил, что таким образом хочет защитить интересы американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых.

Следующим "камнем преткновения" стал вопрос финансов. Парижское соглашение предусматривает, что развитые страны должны взять на себя ведущую роль в оказании финансовой помощи странам, которые имеют меньше ресурсов и являются более уязвимыми. Финансирование должно предоставляться по двум основным направлениям:

-

для проведения энергетического перехода;

-

для адаптации к уже произошедшим климатическим изменениям.

И для каждой из этих задач требуются значительные финансовые ресурсы и масштабные инвестиции. Именно на этом этапе разгорелись самые жаркие споры, которые достигли своего апогея на прошлогодней конференции COP29.

Первым острым вопросом для споров стало разделение стран на развитые и развивающиеся. В настоящее время ко второй категории относятся Саудовская Аравия и другие нефтяные государства, а также Китай и Индия. По мнению ЕС и других, многие из этих стран должны быть не бенефициарами финансовой климатической помощи, а ее донорами.

Второй очень дискуссионный момент – согласование суммы коллективной количественной цели климатического финансирования (NCQG – New Collective Quantified Goal on Climate Finance). В 2009 году ряд развитых стран и ЕС договорились мобилизовать к 2020 году по $100 млрд в год для помощи развивающимся странам. Однако с выполнением этой цели они справились с опозданием на 2 года.

Кроме того, более бедные страны на COP29 настаивали на увеличении объема финансирования. По мнению экспертов, он должен составлять $1,3 трлн в год.

Жертвы и виновники за одним столом

Климатические переговоры на конференциях COP в последние годы стали зеркалом поразительного неравенства мира. Поскольку принятие решений на них построено на консенсусе, это означает, что любая страна в любой момент может нажать на тормоза. Даже если 194 государства готовы признать необходимость отказа от ископаемого топлива, одна – скажем, Саудовская Аравия или россия – может сказать “нет”. И тогда в финальном тексте “отказ” превращается в мягкую формулировку – “постепенный переход”. В этом компромиссе исчезает главное – срочность. Глобальная система, призванная спасать планету, движется с улиточной скоростью дипломатических согласований.

Островные государства, которые из-за глобального потепления в прямом смысле слова уходят под воду, просят не обещаний, а компенсаций за "потери и ущерб", вызванные изменением климата. Рядом с ними сидят представители стран, богатеющих за счет экспорта нефти и газа, – и предлагают создать новые “зеленые фонды”, куда сами же будут собирать деньги.

На COP29, например, страны договорились создать фонд в $300 млрд. Звучит как прорыв, но аналитики сразу назвали это "ярмаркой обещаний", поскольку большинство этих средств существует лишь в виде кредитов или политических деклараций. Денег, которые действительно можно потратить, практически нет.

Поэтому страны, страдающие от засух и наводнений, слышат старую песню под названием "Чуть-чуть подождите". В это время страны-экспортеры ископаемого топлива становятся принимающей стороной очередной COP и презентуют себя как "лидеры зеленого перехода". Так, в 2023 году климатический саммит принимали в Дубае (ОАЭ), а в следующем году хозяином COP29 стал Азербайджан.

"Коммюнике COP28 не является обязательным к исполнению. Ничто из того, что происходило в переговорных комнатах Дубая, не меняет положение дел на местах в почти 200 странах, которые направили своих представителей. Важны политика и деньги – то, что эти лидеры сделают, когда вернутся домой", – такую оценку дала группа экспертов после завершения климатического саммита в ОАЭ.

Противоположные течения в мировой климатической политике, или "эффект Трампа"

Как показало прошедшее десятилетие, доверие – главная валюта климатической дипломатии. Когда Дональд Трамп впервые объявил о выходе США из Парижского соглашения, он не просто разрушил баланс – он открыл ящик Пандоры.

Мир увидел, что обязательства, которые считались нерушимыми, можно аннулировать одной подписью. С тех пор климатическая политика стала скорее символическим жестом, нежели гарантированным действием.

Даже после возвращения США во времена президентства Джо Байдена другие страны не спешили повышать собственные амбиции по противодействию изменению климата. Логика понятна: зачем прилагать усилия, если завтра политический ветер может снова измениться.

И, как показало время, они были правы: Трамп после своей второй инаугурации одним из первых подписал распоряжение о повторном выходе своей страны из Парижского климатического соглашения. Более того, администрация действующего президента США развернула и внутреннюю климатическую политику на 180 градусов и пошла по пути увеличения добычи ископаемого топлива и сокращения проектов чистой энергетики.

И это решение крупнейшего мирового игрока существенно влияет на формирование климатической политики других государств на фоне новой геополитической реальности.

В чем проблема с НОВ

Парижское соглашение 2015 года должно было стать новым началом. Страны отказались от идеи "сверху вниз", когда кто-то устанавливает квоты для всех, и ввели принцип добровольности. Каждое государство должно было само решить, сколько выбросов сократить и как быстро. Это звучало как проявление суверенитета, но на практике превратилось в геополитическую игру в "амбициозность", где показательные цифры важнее реальных действий.

Компромисс на грани фола

В большинстве государств НОВ – это не просто экологический документ, а результат политического компромисса между министерствами, бизнесом и обществом. Министерства, отвечающие за охрану окружающей среды, предлагают цели, экономические ведомства их "корректируют", а энергетические и промышленные лобби стремятся оставить как можно больше пространства для ископаемого топлива.

В итоге появляется документ, в котором красивые формулировки вроде "достичь климатической нейтральности к 2050 году" или "увеличить долю возобновляемой энергетики" зачастую не имеют под собой четких механизмов реализации.

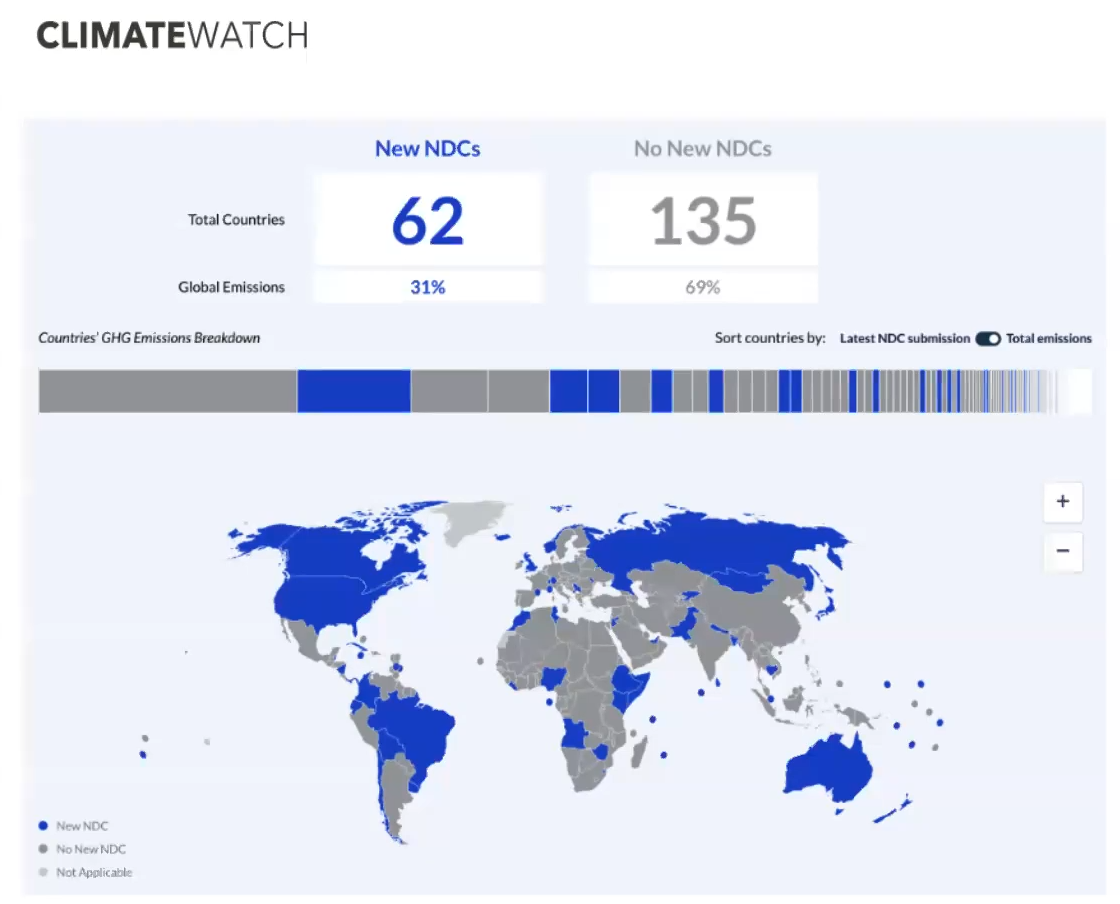

По оценке World Resources Institute, на данный момент только 62 страны, производящие около 31% выбросов парниковых газов, представили свои обновленные НОВ. Остальные 135 государств, ответственных за 69% выбросов, включая одних из крупнейших загрязнителей – Индию и Китай – до сих пор этого не сделали.

Источник: climatewatchdata.org.

Только часть стран располагает НОВ, подкрепленными конкретными политическими инструментами (углеродным налогообложением, стимулами для ВИЭ и т. д.). Остальные национально определенные вклады – по сути, лишь намерения.

Бумажные амбиции

НОВ должны обновляться каждые 5 лет – и с каждым циклом становиться более амбициозными. Но на практике "обновление" зачастую означает "повторение старых целей в новой обложке". Некоторые страны вносят лишь символические изменения: несколько процентов разницы в сокращениях или "пересчет" базового года, чтобы на бумаге продемонстрировать лучшую динамику.

Climate Action Tracker регулярно фиксирует, что большинство национальных вкладов ведут мир к повышению температуры на 2,4-2,6°C, тогда как Парижское соглашение обещало удержать потепление "well below 2°C".

Это означает одно: коллективная арифметика не сходится. Причина – страны декларируют меньше, чем требуется, и действуют медленнее, чем обещали.

Выполнение под вопросом

Даже те, кто устанавливает амбициозные национальные вклады, далеко не всегда их выполняют. Причины могут быть самыми разными: политические циклы, экономические кризисы, войны, лобби бизнеса, смена правительств. В США выход из Парижского соглашения при Трампе привел к сворачиванию федеральных программ по сокращению выбросов. В Австралии консервативные правительства годами блокировали реформы в энергетике, ссылаясь на "защиту рабочих мест". Китай одновременно наращивает мощности ветровых и солнечных станций и открывает новые угольные электростанции.

В результате, по данным Международного энергетического агентства (IEA), глобальные выбросы CO₂ в 2024 году достигли рекордных 37 млрд тонн. Это – самое очевидное свидетельство того, что декларации не превращаются в действия.

А что же в Украине?

Первый Национально определяемый вклад (НОВ1) предусматривал, что выбросы парниковых газов в 2030 году не превысят 60% от уровня 1990 года.

В 2021 году Кабинет министров Украины утвердил Обновленный национально определяемый вклад (НОВ2-2021). Этот документ повысил амбиции Украины и установил цель сократить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года к 2030 году. Тогда власти даже не обсудили эту цифру с представителями промышленности, которые узнали о ней уже постфактум.

12 июня этого года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины презентовало проект НОВ2-2025. Он предусматривает сокращение выбросов парниковых газов в 2035 году на 68-73% от уровня 1990 года. Такие задекларированные амбициозные намерения подвергли критике представители промышленности. Так, в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) призвали пересмотреть НОВ2 Украины с учетом текущего состояния украинской экономики. Представители ЕБА подчеркнули, что климатические цели нуждаются в пересмотре и адаптации, ведь они должны оставаться реалистичными и достижимыми в условиях полномасштабной войны.

Почему эксперты говорят о неэффективности формата COP

-

Процесс принятия решений сейчас слишком медленный. Так, после прошлогоднего COP29 в открытом письме ведущие эксперты, среди которых бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и бывшая руководительница климатической программы ООН Кристиана Фигерес, заявили, что климатические переговоры в рамках Конференции Сторон (COP) "больше не соответствуют своей цели" и требуют срочного пересмотра.

"Нынешняя структура просто не может обеспечить изменения с экспоненциальной скоростью и масштабом, необходимыми для безопасного климатического будущего человечества", – подчеркнули в письме подписанты.

-

Климатические конференции ООН часто больше про имидж – пылкие речи, красивые павильоны, громкие декларации, чем про конкретные решения.

-

Высокая зависимость от политической конъюнктуры: смена правительств, например, в США, Бразилии или Австралии, моментально меняет позиции стран.

-

Отсутствие значимых рычагов воздействия на те страны, которые не выполняют обещанные НОВ. Санкций или принуждения сейчас не существует.

-

Диспропорция влияния: крупные государства и корпорации диктуют темп переговоров и повестку дня.

-

Финансовое неравенство между странами и усталость доноров.

-

Чрезмерная бюрократия и формализм: за сотнями страниц юридически осторожных формулировок зачастую "сглаживается" и теряется смысл. А каждое государство потом в национальных политиках трактует их на свое усмотрение.

Есть ли альтернатива?

Несмотря на всю критику, отказаться от COP сейчас невозможно – он остается единственной глобальной площадкой, где встречаются все участники. Но этот формат необходимо реформировать. Эксперты предлагают такие решения:

-

ограничить право вето для отдельных государств;

-

ввести независимую систему проверки НОВ;

-

разделить переговоры на технические (научные) и политические треки, чтобы избежать блокирования.

Мнение о необходимости трансформации климатической конференции COP разделяет и бывший вице-президент США, а ныне активист климатической кампании Альберт Гор. Он считает абсурдом тот факт, что председательство в климатических переговорах ООН постоянно передается нефтяным государствам.

"Одной из реформ, которую я предложил, является предоставление Генеральному секретарю [ООН] права решать, кто будет принимать Конференцию Сторон, а не просто оставлять это на усмотрение таких голосов, как владимир путин, и позволять нефтяным государствам Ближнего Востока решать, кто будет принимать", – сказал Гор.

Национальный уровень

Движущей силой реальных климатических действий могут стать так называемые коалиции "прагматических альянсов". Уже существует практика, когда небольшие группы стран создают блоки для ускорения действий вне рамок COP. Среди примеров – Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA) – коалиция государств, добровольно отказывающихся от новых нефтяных лицензий. Сейчас она насчитывает 15 стран-участниц, 2 ассоциированных члена и 7 стран-друзей.

Подход "bottom-up": субнациональные инициативы

Города, регионы, отдельные корпорации часто движутся быстрее и настойчивее, чем государства. Среди ярких примеров таких инициатив – C40 Cities. Это глобальная сеть крупнейших городов мира, сотрудничающих для борьбы с изменением климата. Сеть объединяет почти 100 мегаполисов, где проживает примерно пятая часть населения планеты и производится около 70% выбросов CO₂ в мире. Цель C40 – сократить выбросы парниковых газов, адаптировать города к последствиям изменения климата и сделать их более устойчивыми, "зелеными" и пригодными для жизни.

Также открыто выступили в оппозиции к климатической политике Трампа американские штаты Калифорния и Массачусетс, которые сохранили для себя цели Парижского климатического соглашения даже после выхода из него США.

Проанализировав 10-летний период с момента подписания Парижского соглашения, мы склоняемся к мнению, высказанному американским изданием Foreign Affairs:

"Будущее климатической дипломатии не будет зависеть от одного глобального соглашения, заключенного между двумя сотнями стран, а от сети региональных и секторальных договоренностей, партнерств и стимулов, которые действительно запускают изменения на местах", – говорится в материале "Новый способ борьбы с изменением климата".

Возможно, именно в этой сетевой логике – шанс оживить то, что сегодня выглядит как уставшая система глобально пустых деклараций.